📝 はじめに

相続登記や遺産承継業務において、相続人の関係を図示または整理する資料として「相続関係説明図」と「法定相続一覧図」の2種類があります。これらは似ていますが、明確な違いがあります。

このページでは、それぞれの違いや使い方、注意点について、わかりやすくご紹介します。

🔍 相続関係説明図と法定相続一覧図の違い

📄 説明補助資料か、公的証明書か

- 相続関係説明図

相続関係を説明するための補助資料です。法務局で相続登記を行う場合や、金融機関などで相続手続きを行う際、戸籍から相続関係を読み解くのは非常に手間と時間がかかります。そのため、戸籍と一緒に相続関係説明図を提出することで、相続手続きをスムーズに進めることができます。 - 法定相続一覧図

相続関係を証明するための公的証明書です。本来、相続人を特定するためには戸籍謄本等の一式を提出する必要がありますが、法定相続一覧図を1枚提出することで、戸籍謄本等の代わりとして相続人を証明することができます。

法定相続一覧図 = 戸籍謄本等の一式

イメージとしては、相続関係説明図は「相続手続先が戸籍を読み解く手助けとなる補助資料」、法定相続一覧図は「戸籍謄本等の一式を提出する手間を省くための資料」となり、それぞれのメリットを受ける主体が異なります。

✏️ 書き方のルール

- 相続関係説明図:形式自由、手書きも可

- 法定相続一覧図:法務局指定の様式・記載ルールあり

相続関係説明図は、あくまで戸籍謄本等から相続人を読み解くための補助資料であり、私文書です。そのため、書き方に特別なルールはありません。

一方で、法定相続一覧図は公的証明書にあたるため、記載方法のルールが定められており、法務局に申出て審査を受ける必要があります。

📑 手続時の戸籍謄本等の提出

相続手続きを行う際、各機関では相続人を特定する必要があります。

その際に使用されるのが戸籍謄本等で、そこから相続人が誰であるかを確認します。

- 相続関係説明図

補助資料であるため、相続人を特定する公的資料として戸籍謄本等を併せて提出する必要があります。

戸籍謄本等 + 相続関係説明図

ただし、戸籍謄本等と相続関係説明図を併せて提出した場合、戸籍謄本等のコピーを添付しなくても、原本を返却してもらえることがあります。

※詳細は各機関にてご確認ください。

- 法定相続一覧図

法務局で審査を受けた公的証明書であるため、戸籍謄本等を提出せず、法定相続一覧図のみを提出すれば足ります。戸籍謄本等の提出は不要です。

法定相続一覧図のみ

※ただし、法定相続一覧図を作成し、法務局の審査を受ける際には戸籍謄本等の提出が必要です。

📊 違いの比較表

| 相続関係説明図 | 法定相続一覧図 | |

| 文書の性質 | 私文書 | 公的証明書 |

| 発行元 | 作成者本人 | 法務局 |

| 書き方のルール | なし | あり |

| 相続手続き時の戸籍謄本等の提出 | 必要 | 不要 ※1 |

| 発行にかかる費用※2 | なし | なし |

| 保管期間 | ー | 5年 |

※1 法定相続一覧図の審査を受ける際には、法務局に戸籍謄本等の提出が必要です。

※2 いずれの発行にも費用はかかりませんが、戸籍謄本等の取得には別途費用がかかります。

相続手続き先が少ない場合には、法定相続一覧図を作成するメリットは少ないかもしれません。

📘 相続関係説明図とは

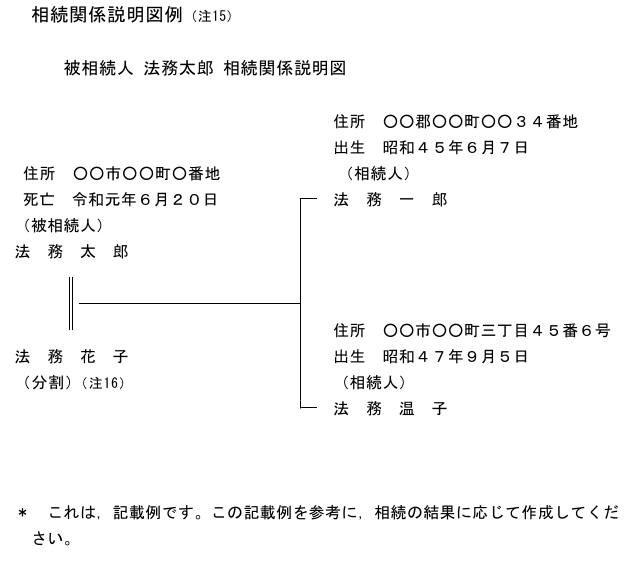

被相続人(亡くなった方)と相続人との続柄関係を図式化したものです。

各機関などで相続手続きを行う際に、戸籍と一緒に相続関係説明図を提出することで、相続手続きをスムーズに進めるための補助資料となります。

🖋 主な記載内容

- 被相続人の氏名・生年月日・死亡日

- 相続人の氏名・生年月日・続柄(配偶者・子・兄弟姉妹など)

- 相続人以外の親族を補足的に記載することもあります。

(注意15) 「相続関係説明図」を提出した場合、申請書に添付した登記原因証明情報としての戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)や除籍事項証明書(除籍謄本)は、登記の調査が終了した後に返却されることがあります(これを「原本還付の手続」といいます)。

| 相続の状況 | 書き方 |

| 相続によって財産を取得 | (相続) |

| 遺産分割の結果、財産を取得しない | (分割) |

| 相続放棄 | (相続放棄) |

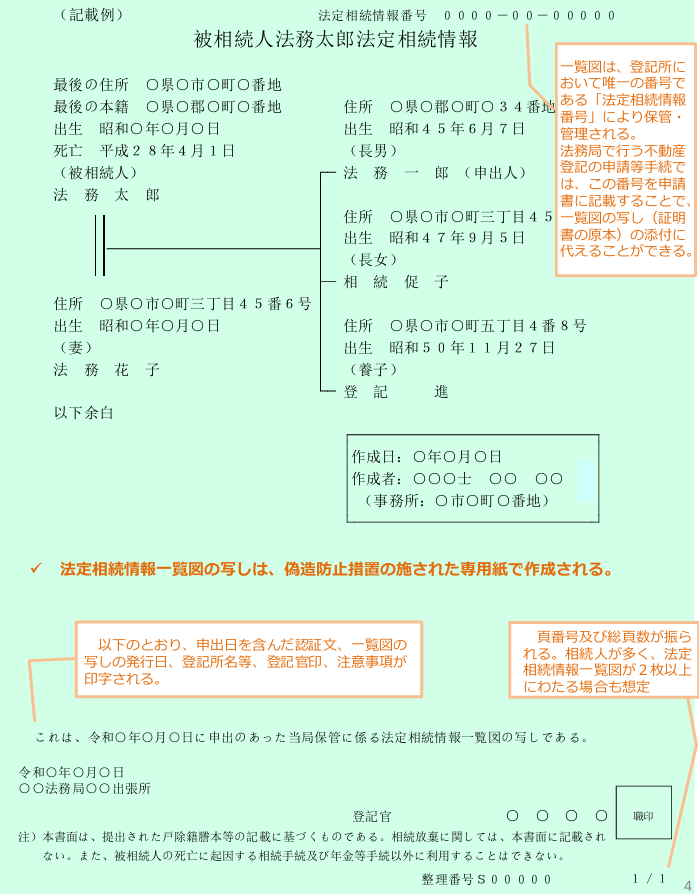

📕 法定相続一覧図とは

戸籍謄本等をもとに作成される、相続関係を証明する公的な証明書です。

🖋 主な記載内容

- 被相続人の氏名・死亡日

- 各相続人の氏名・続柄・法定相続分(持分割合)

相続人の住所や生年月日を記載する場合もあります。

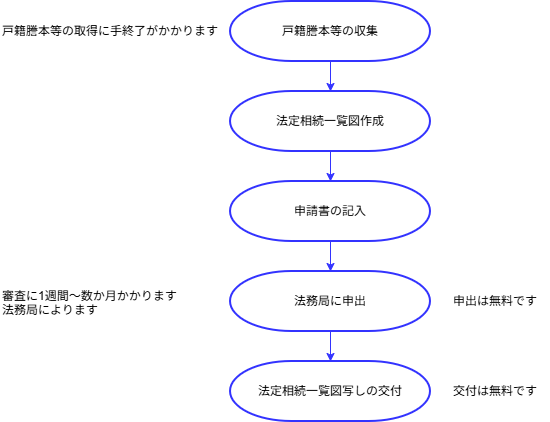

📬 交付までの流れ

⚠️ 注意点と制度の制限

🏢 申し出ができる管轄法務局

- 被相続人(亡くなった方)の本籍地

- 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地

- 申出人の住所地

- 被相続人(亡くなった方)名義の不動産所在地

👤 申し出ができる人

- 相続人

- 代理人

※代理人になれるのは、

①民法上の親族

②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)

📦 保管期間・再交付・原本還付

- 保管期間は原則5年

- 再交付は可能(手数料不要)

保管期間内であれば、申出人に限り何度でも再交付を受けることができます。

申出人以外の方が再交付を希望する場合は、申出人からの委任状が必要です。 - 原本還付

申出時に提出した以下の書類は、法定相続一覧図写しの交付時に返却されます。

①被相続人(亡くなった方)の除籍謄本

②被相続人(亡くなった方)の住民票の除票または戸籍の附票

③相続人の戸籍謄抄本

④各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

🚫 制度を利用できないケース

- 日本国籍を有しない方がいる場合

被相続人または相続人の中に日本国籍を有しない方がいる場合、戸籍を取得できないため、法定相続一覧図の制度は利用できません。 - 数次相続が発生している場合

法定相続一覧図は被相続人1人ごとに作成する必要があります。

数次相続(1次相続後に遺産が未分割のまま2次相続が発生している場合など)は、情報を1枚にまとめることができません。 - 相続放棄がある場合(記載されない)

法定相続一覧図は戸籍情報をもとに審査されるため、相続放棄の情報は反映されません。

したがって、相続放棄をした方が相続人の中にいる場合は、「法定相続一覧図」と「相続放棄申述受理証明書」を併せて提出する必要があります。 - 相続人が手続き中に死亡した場合(反映されない)

法定相続一覧図には、申出時点の戸籍情報が反映されます。

相続手続き中に相続人が亡くなった場合は、以下のいずれかの対応が必要です。

①法定相続一覧図+亡くなった方の戸籍を提出

②法定相続一覧図+亡くなった方の法定相続一覧図を提出

③新たに法定相続一覧図を作成し、別途申出を行う

詳細については以下をご参照ください。

法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度

よくあるご質問 - 変更・訂正ができない

法定相続一覧図には、作成後の「修正」や「訂正」の手続きがありません。

相続人が住所を変更した場合や、手続き中に亡くなった場合などで内容を変更したいときは、新たに法定相続一覧図を再作成する必要があります。

その際、再提出が必要な書類(従前の戸籍類を再提出するのか、住民票のみでよいのか等)は法務局によって異なりますので、管轄の法務局に確認する必要があります。

🧭 まとめ

相続関係説明図は柔軟に利用できる一方で、法定相続一覧図は公的な証明力を持ち、登記や金融機関での手続きに役立ちます。

それぞれの目的に応じて使い分けることで、相続手続きをよりスムーズに進めることができます。